マテリアルリサイクル

東京にお住まいの皆様こんにちは!

東京地域密着の解体工事専門店のカクケンです!

首都圏の解体工事を行っています

*

*****  *****

*****  *****

*****  *****

*****  ****

****

リサイクルの手法には大きく分けて

マテリアルリサイクル ・・解体工事なので発生した廃棄物を原料として再生利用する方法

ケミカルリサイクル ・・廃プラスチックを化学的に分解し原料にして再利用する方法

サーマルリサイクル ・・廃棄物を焼却した時に発生する熱エネルギーを利用する方法

の3種類があります。

今回はマテリアルリサイクルに注目していきます!

マテリアルリサイクルは「材料リサイクル」「材料再生」「再資源化」「再生利用」とも呼ばれます。資源の有効活用と廃棄物の量を減らすことで環境に多大な役割となっています。マテリアルリサイクルは、同じ物にリサイクルされることもあれば別の製品にリサイクルされることもあります。

・古紙を新しい紙に再生する

・ガラスやプラスチックを再利用可能な材料に再加工する

・使用済みの缶を破砕・溶融・固形化し、再生地金として缶製造の原材料に再利用する

・金属くずを溶かしインゴット(延べ棒)などに再生する

ペットボトル:

日本のペットボトルのリサイクル率は、2021年度は86%日本のペットボトルのリサイクル率は世界最高水準に達しています。ペットボトルは「ポリエチレンテレフタレート(PET)」という材質で材質が一定であることから、様々な製品にリサイクルできます。PETボトル推進協会では、2030年までに100%を目指しています。

プラスチック:

日本のプラスチックリサイクル率はマテリアルとケミカルで約27%サーマル(焼却)で58%とリサイクルされていないのが現状です。

しかしサーマルリサイクルは国際機関であるOECDの基準ではリサイクルとして認識されていません。プラスチックは種類が多くその仕分けや洗浄などコストがかかることもリサイクルが進まない要因になっています。

金属製品:

金属くずのリサイクル率は約90%と高く、産業廃棄物の中でも高い水準です。環境省が発表した令和3年の報告書によると令和2年度に排出された金属くずは96%が再生利用されています。金属くずのリサイクル率が高い理由として

再生利用にあたり品質劣化しないものが多いからです。金属くずから再資源化された鉄鋼原料は天然資源からつくられる鉄鋼原料と比べて品質劣化がほとんどなくほぼ同品質を得ることができます。しかしレアメタルとなるとリサイクル率は1%以下になってしまいます。

製品中で非常に少量しか使用されないなど、経済性に見合う量を集めることが困難だという理由があります。レアメタルにはリチウム、ニッケル、タングステンなどがあり

中でも最も多いのはチタンで、少ないのは白金、パラジウム、レニウム、テルルです。

木くず・がれき:

・木くず:94%

・がれき類:95%

木くずのリサイクルは、破砕してチップ化する方法が主流です。

チップ化した木くずは、セメントメーカーで原燃料として使用されています。

また、製紙用のチップとしても使用されていますが、規格が厳しく、

ダンボールの裏側に使用される紙程度にしかなりません。

がれき類のリサイクル率は99%以上となっており、

国土交通省の建設リサイクル推進計画(2020年9月策定)では、

今後はリサイクルの「質」の向上を重視する姿勢が示されています。

缶のリサイクル率は、スチール缶とアルミ缶ともに80%を超え、世界のトップレベルです。

スチール缶のリサイクル率は、2022年度で92.7%でした。

これは12年連続で90%を超えています。スチール缶は製鋼原料として評価が高く、

分別排出の徹底や選別・加工精度の向上などにより、スクラップの品質も向上しています。

アルミ缶のリサイクル率は、2022年度で93.9%でした。

また、缶から缶への水平リサイクル率は67%です。

アルミ缶は電力コストが高いことから、昔から再利用が進んでいます。

古紙:

日本の古紙リサイクルの現状は次のとおりです。

・2022年の古紙回収率は79.5%

・2022年の古紙利用率は66.3%

・2022年の古紙輸出量は183万トン

日本の古紙回収率は世界的に見ても高い水準で

利用率・回収率は世界でもトップクラスです。

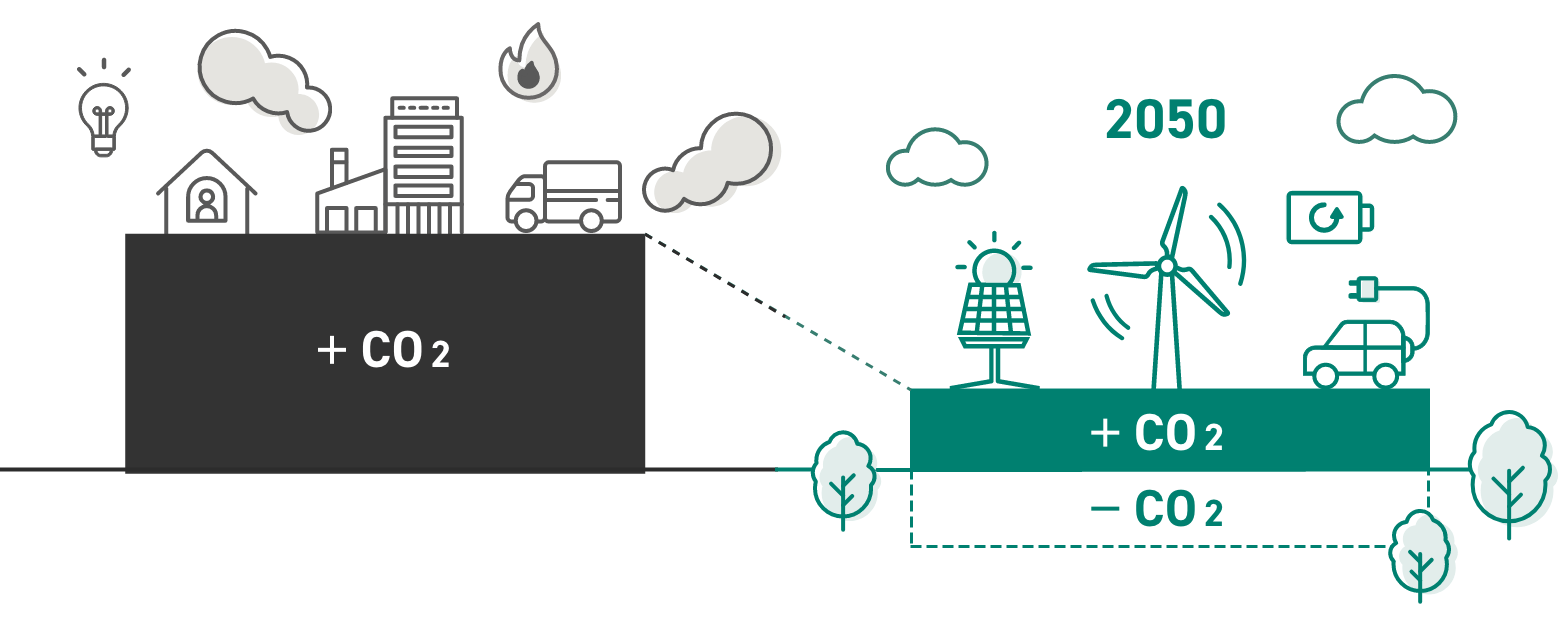

カーボンニュートラル:

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする!

カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

地球上で生み出されるCO2(二酸化炭素)の量と

植物の光合成などによる 二酸化炭素の吸収量を同じ量にして

実質的なCO2(二酸化炭素)排出量の「プラスマイナスゼロ」を目指す概念です。

カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減

並びに 吸収作用の保全及び強化をする必要があります。

実現する為に世界が取組を進めており、120以上の国と地域が

「2050年カーボンニュートラル」を目標にかかげています。

★カクケンもカーボンニュートラルに意識をもった解体を実現

皆様のご希望に寄り添えるお手伝いをいたします。

*****  *****

*****  *****

*****  *****

*****

ご購読、ありがとうございました。

東京の皆様、今後ともカクケンをよろしくお願いします✊

東京での解体工事ならカクケンにおまかせください

首都圏の解体工事のことなら、カクケン

自慢の東京での施工事例はこちらから

*

![]() *****

***** ![]() *****

***** ![]() *****

***** ![]() ****

****